当央视与最高检强强联合、傅东育导演凭借深厚的行业经验坐镇、剧本历经三年精心打磨,再加上揽获华表奖、金鸡奖等多项大奖的“影帝”张译加盟,《以法之名》在开播前无疑是“年度剧王”的有力竞争者。央视平台强大的号召力,让该剧开局便展现出强劲势头:开播首日收视率峰值一举突破1.9039%,平均收视率达到1.5168%,稳稳占据收视榜首位置。

然而,高收视并未带动口碑的同步提升。开播仅仅两天,社交平台的热门评论区就被大量差评占据,观众的不满主要集中在两个方面:脱离现实的剧情设定与缺乏说服力的人物刻画。法庭之上,女律师当庭翻供引发混乱,法警却仿佛消失了一般,无法有效维持现场秩序;押解途中,检察院主任竟被嫌疑人的情绪所左右,私自解开其手铐,最终导致嫌疑人自杀未遂——这些为制造冲突而刻意设计的“低智”情节,让这部主打法治题材的剧集显得十分不接地气,也因此引发了观众的诸多吐槽。

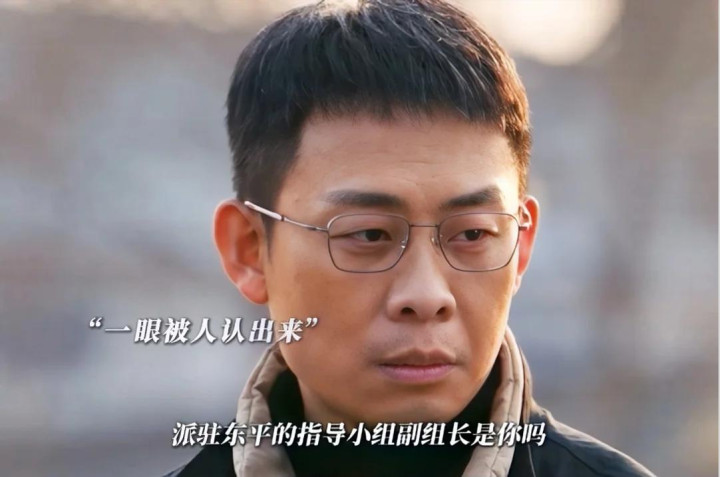

张译饰演的男主角洪亮,成为了这场口碑争议的焦点。这个从省检察院高级检察官转型为国企法务的角色,不仅辞职动机模糊不清,缺乏合理的解释,而且张译在表演细节上也让观众产生了强烈的“似曾相识”之感:审问时的木讷神情、面对冲突时的畏缩姿态,都与《狂飙》中的安欣、《三大队》里的程兵、《他是谁》中的卫国平高度雷同。有观众直言不讳:“看到张译的神态,就知道角色又要开启‘忍辱负重’的模式了。”

这种“角色固化”的印象并非空穴来风。回顾张译的演艺生涯,他曾凭借《士兵突击》中的史今班长打动无数观众的心,用《鸡毛飞上天》里的陈江河生动展现了市井小人物的鲜活形象,更以《追凶者也》中的董小凤证明了自己驾驭不同类型角色的卓越能力。然而,在收获多项影帝荣誉后,他似乎逐渐陷入了“舒适区”:《一秒钟》中标志性的撇嘴动作、《狂飙》里刻意模仿的南方口音、《满江红》中刻意压低的嗓音,这些曾经为角色增色不少的细节,在被频繁使用后,逐渐演变成了套路化的“演技标签”。正如影评人所指出的:“他如今的表演总带着一种紧绷感,‘表演’的痕迹过于明显,反而掩盖了角色本身的独特魅力。”

密集的作品产出进一步加剧了观众的审美疲劳。从2019年到2022年这四年间,张译参演了多达16部作品,仅2022年就同时在6个剧组之间奔波忙碌。2023年,《狂飙》的热度还未完全消散,《他是谁》《满江红》《无价之宝》便接连上映,相似的硬汉执法者形象让观众应接不暇。《他是谁》的评分从开播时的8.2分一路下滑至5.6分,角色的固化与重复被认为是导致评分下降的重要原因之一,而《以法之名》的口碑下滑,也是这一问题的延续体现。

值得一提的是,张译本人其实也意识到了这个问题。他在华表奖颁奖礼上公开表示要“停工调整”,坦言“这些年作品太集中,观众看累了,我也该歇歇了”。然而,《以法之名》作为之前的存货播出,还是让观众看到了熟悉的角色影子,这也让大家对他后续的调整充满了期待。

这场口碑危机,不仅是张译个人所面临的困境,也给整个中生代演员群体敲响了警钟:当奖项加身、人气高涨之后,是选择留在“主旋律硬汉”“隐忍执法者”这样的舒适区,重复出演“安全牌”角色,还是勇敢地打破固有框架,挑战更多元化的角色?选择前者或许能够在短期内保证一定的曝光度,但长此以往,只会加速消耗自己的艺术生命力。近年来,张颂文在《狂飙》之后选择接演文艺片,王景春深耕小众题材,他们的尝试或许为我们提供了另一种思路——真正的演员,从不害怕暂时离开聚光灯的照耀,而是害怕被套路束缚了艺术探索的可能性。

对于曾用十年时间从龙套演员成长为影帝的张译而言,打破当前的困局,关键或许在于能否放下“影帝”的光环,重新回归到角色塑造的本质上来。观众期待的,从来都不是重复的套路表演,而是敢于撕掉标签、不断突破自我的勇气和实力。